作者:醫聯網編輯部

健檢發現大腸瘜肉時怎麼辦?醫師建議這樣做

隨著國人健康意識抬頭,越來越多人定期接受健康檢查,其中大腸鏡檢查已成為中高齡族群的重要檢查項目之一。不少人在健檢報告上看到「發現大腸瘜肉」而感到擔心,害怕這是大腸癌的前兆。那麼,大腸瘜肉到底是什麼?發現後需要馬上處理嗎?該怎麼做才安心?以下帶您深入了解。

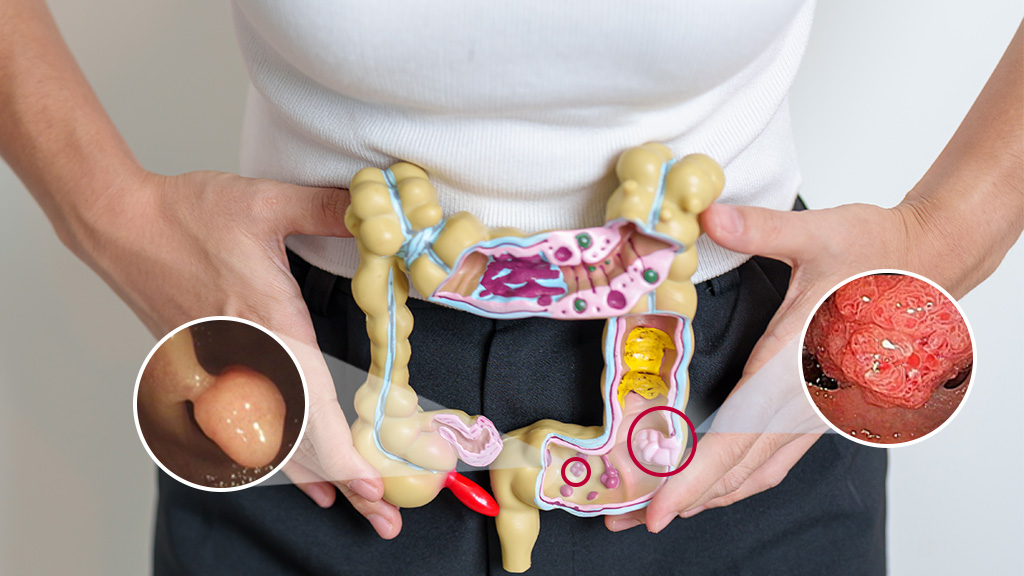

大腸瘜肉是什麼?

大腸瘜肉(polyp)是指大腸內壁長出來的贅生物,外觀可能像是一粒小顆粒,也可能像一根細細的蒂狀突起。它們大多是良性的,但其中一部分可能會演變成大腸癌,尤其是「腺瘤性瘜肉(adenomatous polyp)」,被視為大腸癌的前驅病變。

大腸瘜肉依形狀可分為:

- 蒂狀瘜肉:像小蘑菇一樣有蒂部突出腸壁。

- 扁平瘜肉:緊貼腸壁,較難在內視鏡檢查中發現。

- 隆起瘜肉:介於蒂狀與扁平之間。

大腸瘜肉形成的原因?

大腸瘜肉的形成與多種因素有關,包括:

- 年齡增長:50歲以上者發生率顯著增加。

- 飲食習慣:高脂肪、低纖維的飲食易促使瘜肉生成。

- 家族病史:若有大腸癌或瘜肉病史的直系親屬,風險較高。

- 生活型態:缺乏運動、肥胖、抽菸、過量飲酒也會增加風險。

- 慢性腸道發炎疾病:如潰瘍性結腸炎或克隆氏症患者風險較高。

發現大腸瘜肉應該要立即處理嗎?

答案是:應該處理,越早越好。雖然大多數瘜肉是良性的,但無法單憑肉眼判斷其性質。特別是腺瘤性瘜肉可能在數年內發展為癌症,若能在癌變前移除,可大幅降低罹癌風險。

健檢中若發現瘜肉,通常醫師會建議立即安排切除與病理檢查,以確認是否為惡性或有癌前病變。

醫學上的建議是什麼?

根據台灣健保署與衛福部的建議:

- 50歲以上民眾建議每2年接受一次糞便潛血檢查。

- 若糞便潛血陽性,應進一步接受大腸鏡檢查。

- 若大腸鏡檢查發現瘜肉,應視其數量、大小與病理結果安排後續追蹤或處理。

- 曾有瘜肉病史者,依瘜肉類型與數量,需每3至5年定期追蹤。

國際研究也指出,定期接受大腸鏡檢查與及早切除瘜肉,可有效降低大腸癌死亡率達60%以上。

大腸瘜肉的處理方式有哪些?

處理方式依瘜肉的大小、位置、數量與型態而定,常見處理方式包括:

- 內視鏡下切除(息肉切除術)

最常見的方法,利用大腸鏡將瘜肉切除,通常當場就能完成,無需開刀,病人無明顯不適。 - 冷圈切除術(cold snare polypectomy)

對於較小瘜肉,使用特殊圈狀器具直接夾除,減少出血風險。 - 熱圈切除術(hot snare)或電燒切除術

用於較大或有蒂瘜肉,透過電燒可降低出血風險,切除更確實。 - 內視鏡黏膜下剝離術(ESD)

針對扁平、範圍較大的瘜肉,進行較精細的層層剝離術,技術需求較高,多在大型醫學中心進行。 - 外科手術切除

若瘜肉疑似惡性,或數量過多、位置不宜內視鏡處理,可能需安排傳統或微創手術切除。

小結:預防勝於治療,定期檢查最關鍵

雖然大腸瘜肉本身不等於癌症,但它是大腸癌的重要風險因子。多數瘜肉在早期沒有明顯症狀,不靠檢查無法發現。因此,50歲以上民眾、或家族有大腸癌病史者,應積極安排大腸鏡檢查。若發現瘜肉,應聽從醫師建議儘早切除並定期追蹤。

健康從腸道開始,別讓「瘜肉」成為你未來健康的隱憂。