作者:醫聯網編輯部

天氣逐漸轉涼、早晚溫差拉大,台灣正式進入秋天。這段季節交替期,看似舒適,其實是身體最容易出狀況的時候。許多人一到秋天就開始出現「喉嚨卡卡、皮膚乾癢、鼻子過敏、睡不好」等困擾,有人甚至氣喘復發、血壓飆高。

醫師提醒,秋季是身體從「發散」轉為「收斂」的階段,若沒有調整作息與飲食,就容易讓免疫力下降。本文整理中醫與西醫的雙重觀點,帶你從日常保健出發,全面預防秋季常見健康問題。

一、西醫觀點:免疫力、呼吸道、心血管是秋天三大警訊

1. 換季免疫力下降,病毒乘虛而入

秋天氣溫驟降,空氣濕度降低,使呼吸道黏膜變得脆弱。再加上返校、返工後人群聚集,病毒更容易傳播。根據疾管署資料,秋冬是流感、腺病毒與新冠病毒活躍的高峰期。

醫師建議:

- 施打疫苗:65歲以上長者、慢性病患者與孕婦應接種流感或新冠疫苗。

- 勤洗手、戴口罩:特別是在搭乘大眾運輸或進出公共場所時。

- 均衡飲食與睡眠:睡眠不足會讓免疫細胞反應變慢,更容易感冒。

2. 秋季過敏高峰期,鼻炎與氣喘患者要特別小心

秋天乾冷、風大,空氣中塵蟎與懸浮微粒增加,容易引發過敏性鼻炎與氣喘。許多人一到早晨就連打好幾個噴嚏、流鼻水不止。

醫師提醒:

- 每週清洗床單、枕頭套,降低塵蟎滋生。

- 使用空氣清淨機或除濕機,保持環境乾爽。

- 若氣喘患者感覺呼吸困難或夜咳,應調整吸入藥劑或回診追蹤。

3. 氣溫驟降,心血管疾病容易惡化

秋天血管收縮、血壓上升,是心肌梗塞與中風的好發期。台灣每年10月至隔年1月,心血管疾病急診量明顯上升。

保健重點:

- 清晨起床不要立刻起身,可先在床上伸展。

- 出門務必保暖,尤其是頸部、手腳與背部。

- 控制血壓與血糖,切勿自行停藥。

二、中醫觀點:秋天屬金,重在潤肺養陰

中醫認為「秋屬金,主肺,與大腸相表裡」。秋天氣候乾燥、津液易失,因此調養重點在於「潤燥、養陰、護肺、順氣」。

1. 預防秋燥:從飲食著手

秋燥最常見的症狀包括喉嚨乾、乾咳少痰、皮膚乾裂、便秘。中醫師建議,秋天應少食辛辣與油炸,多補水與食用潤燥食材。

潤肺養陰食材推薦:

- 白木耳:滋陰潤燥、養肺生津。

- 梨子:潤肺止咳、降火。

- 百合、蓮子:安神助眠。

- 蜂蜜:潤腸通便、潤喉。

簡易養生飲品:

銀耳蓮子湯、梨子百合水、枸杞菊花茶,都是秋天適合的潤肺飲品。

2. 調氣安神,避免「秋乏」與「秋憂」

秋季白天變短、夜晚變長,人體自律神經會隨之改變。有人覺得懶洋洋、容易疲倦,甚至心情低落。這在中醫稱為「秋乏」與「秋愁」。

調養建議:

- 保持規律作息,晚上11點前就寢。

- 適度曬太陽、補充維生素D。

- 按摩「太淵穴」「列缺穴」可幫助呼吸順暢、提升肺氣。

- 心情鬱悶時可飲用玫瑰花茶或薰衣草茶,有助放鬆情緒。

3. 運動宜溫和,重在循環與呼吸

秋天運動不宜太激烈,以促進氣血流通為主。可選擇 快走、瑜伽、太極、伸展操 等溫和運動。

重點是「出微汗不大汗」,過度流汗反而會耗氣傷陰。

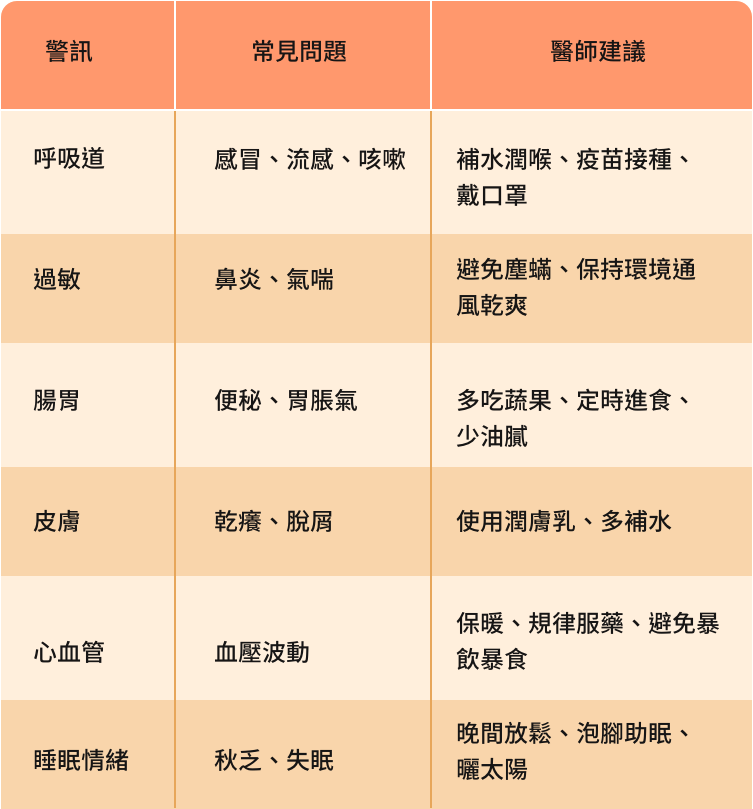

三、秋季健康懶人包:這樣做讓你少生病

四、秋季生活5大健康習慣

- 多喝水、不等渴再喝:每天至少1500毫升以上。

- 三多一少飲食原則:多蔬果、多穀物、多溫湯,少油炸辛辣。

- 早睡早起、順應節氣:晚上早休息,早晨適度運動。

- 保濕防燥:使用加濕器、勤擦乳液,皮膚不緊繃。

- 定期健康檢查:特別是慢性病患,留意血壓與血糖變化。

五、醫師提醒:這些症狀要警覺

如果出現以下情況,請勿自行忍耐:

- 咳嗽超過兩週或出現血痰

- 胸悶氣促、頭暈心悸

- 便秘或胃痛持續一週以上

- 情緒明顯低落、失眠嚴重

這些都可能是身體「秋季失衡」的警訊,應及早就醫。

結語:順應秋氣,健康自然來

秋天是收穫的季節,也是調養身心的好時機。只要掌握「潤、養、順、靜」四字訣——

潤肺防燥、養陰補氣、順應節氣、靜養身心,

就能讓身體在溫差變化中保持穩定,安然度過這個氣候多變的季節,為冬季儲備更強的免疫力。